Quanto mais envelheço, mais reconheço o quanto Beauvoir estava certa ao afirmar que não se nasce mulher. Torna-se mulher.

Essa construção vai muito além de características físicas, traços biológicos e aprendizados culturais, apesar de também abarcar tudo isso. É nas imperfeições e nas quebras que se faz a identidade do ser mulher. Eu mesma estou aprendendo o que isso significa para mim. Não tem resposta certa. E se em algum momento eu disser algo esdrúxulo, peço humildemente que me corrijam.

Pragmática e racional que sou, tento partir do tangível e do factível para mergulhar em aspectos mais densos e abstratos — são neles que moram a graça e a nuance.

O tangível e o factível atualmente partem, para mim, de dois pontos: o corpo enquanto instrumento de afirmação e a capacidade individual de produção. Explico.

O corpo

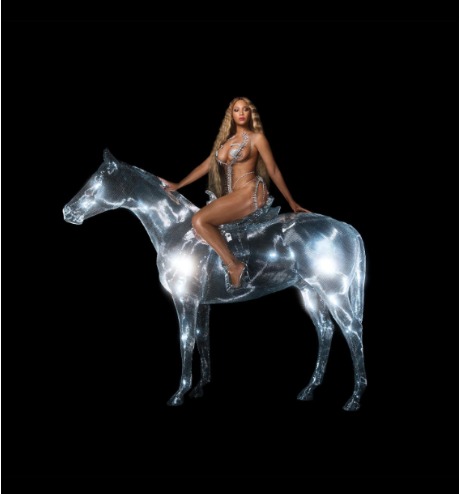

Falo da percepção do corpo para além da estética, como instrumento político de afirmação de identidade perante o mundo. Não se trata necessariamente da noção de feminilidade, mas do fato de que nosso corpo físico é a forma como a sociedade nos enxerga, e é por meio dele que veiculamos o que pensamos, fazemos e acreditamos.

Nesse sentido, refiro-me ao corpo focando mais na potência da presença que ele carrega por onde passa. Em matéria recente, publicada em 7 de fevereiro, a Revista Gama se debruçou sobre a pergunta: “todo corpo é político?” E a resposta — cuja elaboração é complexa — no fim, é simples: sim. Todo corpo é político.

A autoafirmação passa, sem dúvidas, pelo corpo, e é o ponto de inflexão com a maneira como nos posicionamos no mundo. Entro, então, com outra reflexão: como nós, mulheres, nos apropriamos de nossos corpos? E o que buscamos afirmar quando tomamos as rédeas de nossas próprias vontades?

“O valor da mulher está atrelado à virtude do lar. Por isso o discurso de retomar o corpo é tão poderoso. Porque ele é visto como commodity. Principalmente o corpo negro. Não tem como falar da reapropriação do corpo da mulher sem falar de raça”, defende Marina Adams, mestra em Estudos Brasileiros e doutoranda em História pela Brown University, nos Estados Unidos.

“Historicamente falando, a categoria mulher como entendida e construída pelo Estado é uma categoria branca. Ela vem a significar algo moralmente, esteticamente, afetivamente dentro do vocabulário político brasileiro — como guardiã da família, do estado, a noção de feminilidade — a partir da visão branca”, complementa Marina.

O corpo da mulher ser encarado como commodity reduz sua existência a um produto, um bem. Neste caso, um bem manuseado pelo Estado. Nesse sentido, o conceito de “vida nua” (bare life), do filósofo italiano Giorgio Agamben, se faz importante para a discussão. Agamben argumenta que a palavra “vida” é reduzida ao aspecto meramente biológico. Isso impossibilita que o ser seja visto como político. E seres que não são vistos como políticos não têm direitos.

“O estado te reduz à bare life e você se torna descartável. Você já nasce assim. O processo de rejeitar essa condição também politiza, de certa forma. Exemplos concretos: a legislação brasileira determina que a mulher não tem direito ao próprio corpo. Até pouco tempo, era preciso ter autorização específica de um homem para realizar procedimentos envolvendo reprodução. O corpo se torna o campo de batalha central da discussão. Então faz sentido que a linguagem do protesto da mulher seja a linguagem do corpo”, explica Marina.

E quando há uma superposição de condições que colocam o ser em uma minoria, como é o caso da raça, o estado de vida nua se torna ainda mais evidente. É o caso das mulheres negras.

É aí que o conceito de interseccionalidade de Kimberlé Crenshaw se torna fundamental para o reconhecimento de que diferentes categorias de desigualdade social — neste caso, focando principalmente em gênero e raça — se amontoam para criar um sistema de opressão.

Em seu artigo “Gênero, classe e raça: Interseccionalidade e consubstancialidade das relações sociais”, a socióloga brasileira Helena Hirata explica que o conceito cunhado por Crenshaw em 1989 está relacionado ao movimento do final dos anos de 1970 conhecido como Black Feminism, “cuja crítica coletiva se voltou de maneira radical contra o feminismo branco, de classe média, heteronormativo”.

Hirata cita ainda a definição sucinta da pesquisadora Sirma Bilge para o conceito de Crenshaw:

“A interseccionalidade remete a uma teoria transdisciplinar que visa apreender a complexidade das identidades e das desigualdades sociais por intermédio de um enfoque integrado. Ela refuta o enclausuramento e a hierarquização dos grandes eixos da diferenciação social que são as categorias de sexo/gênero, classe, raça, etnicidade, idade, deficiência e orientação sexual. O enfoque interseccional vai além do simples reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de opressão que opera a partir dessas categorias e postula sua interação na produção e na reprodução das desigualdades sociais. (Bilge, 2009, p. 70.)”

Por isso a importância do reconhecimento da potência e da diversidade de nossos corpos como instrumentos de luta política contra diversas opressões.

Todo corpo é político.

O fazer

Se o corpo é o campo de batalha central na luta pelos direitos do ser mulher, a inserção desse corpo em uma lógica de produção é o que vem logo em seguida. “Capitalismo, modernidade e colonialismo são inseparáveis”, afirma Marina. Considerando que vivemos em uma sociedade capitalista, qual o valor do ser mulher?

Primeiro, precisamos entender como nos inserimos no mercado. Um aspecto fundamental que contribuiu para isso foi a tecnologia. Antes da Revolução Industrial, na divisão entre homem e mulher dentro de uma casa, o primeiro era considerado o provedor, sustentando-se no argumento de que a estrutura física masculina era mais adequada para o trabalho, até então predominantemente braçal. Com o advento da tecnologia, esse discurso cai por terra. E assim conseguimos galgar mais independência.

Outro avanço tecnológico fundamental foi a pílula anticoncepcional. Ao permitir que o controle de natalidade fosse nosso, ganhamos um pouco mais de liberdade sobre nosso corpo e nos distanciamos um pouco da visão de mera reprodução biológica (lembra do conceito de vida nua de Agamben? A vida reduzida ao aspecto puramente biológico, e não político).

Mas esse avanço vem recheado de percalços difíceis de se livrar, como a famosa jornada dupla ou tripla, em que, além de trabalhar fora de casa, ainda espera-se da mulher a gestão doméstica e a educação dos filhos, quando os tem (outro ponto também enraizado, o da maternidade quase compulsória). “Há um reconhecimento estatal da mulher como a chefe de família no âmbito do lar”, afirma Marina.

Este “trabalho invisível” não só aumenta a carga física e mental das mulheres, como também é fundamental para o funcionamento da economia, muito embora seja considerado inferior e gratuito.

Existe aí uma crise: espera-se que a mulher trabalhe fora e dentro de casa na mesma proporção. Essa crise do care (o cuidado, ato de cuidar) é um dos pontos levantados no artigo “Contradictions of Capital and Care”, da filósofa americana Nancy Fraser, que defende que o sistema capitalista tende a uma contradição desestabilizante e a causar essa crise.

Primeiro, ele é organizado em torno da separação de duas esferas: reprodução social e produção econômica, sendo a primeira associada a mulheres — diminuindo sua importância e valor — , e a segunda, a homens. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, o capitalismo se apoia em uma premissa de acumulação de riqueza ilimitada que desconsidera o processo de reprodução social, considerado por Fraser a condição para que a economia funcione. Como explica a própria autora:

“Atividades sociais-reprodutivas não remuneradas são necessárias para a existência do trabalho remunerado, a acumulação de mais-valia e o funcionamento do capitalismo como tal. Nenhuma dessas coisas poderia existir na ausência de trabalho doméstico, criação de crianças, educação escolar, cuidado afetivo e uma série de outras atividades que servem para produzir novas gerações de trabalhadores e reabastecer as existentes, bem como manter vínculos sociais e entendimentos compartilhados. A reprodução social é uma condição de pano de fundo indispensável para a possibilidade de produção econômica em uma sociedade capitalista. (FRASER, p. 102, tradução livre.)”

Essa contradição inerente de dividir reprodução social e produção econômica assume formas diferentes para cada formato histórico de sociedades capitalistas.

Atualmente, passamos pelo capitalismo neoliberal financiado. Nele, segundo Fraser, é promovido um imaginário em que mulheres e homens são colocados em pé de igualdade para praticar seus talentos especialmente na esfera da produção econômica. Já a esfera da reprodução, contudo, é considerada um retrocesso, um obstáculo para o progresso, que precisa ser removida em prol da liberdade. Percebe a contradição?

Ao mesmo tempo que existe o recrutamento das mulheres para o mercado de trabalho, diminui-se substancialmente o investimento em bem-estar social, acarretando na terceirização do serviço do care e levando mulheres em situação mais vulnerável (entra aqui a questão de classe) a realizar o trabalho do cuidado (da casa, das crianças), agora não só considerado inferior como impeditivo para o sucesso.

A situação fica ainda pior em um cenário pandêmico. Precisando conciliar trabalho, casa e família, o resultado foi um número alarmante de mulheres que saíram do mercado. No Brasil, o percentual daquelas procurando emprego no segundo trimestre de 2020 caiu para 45,8%, segundo matéria da Folha de São Paulo.

A contradição desestabilizante do capitalismo continua. O que fazer, então? Fraser propõe que “o caminho para sua resolução pode apenas passar por uma profunda transformação desta ordem social” (FRASER, p. 117, tradução livre).

E agora?

Desde o primeiro momento em que tive a ideia para este texto, não pensei em como terminá-lo. Encaro isso de forma sintomática, porque, de fato, não há uma conclusão definitiva.

A história é cíclica, mas não se repete. Ela ecoa. E seguimos ecoando a luta das que vieram antes de nós para defender uma liberdade plena, o gozo de nossos direitos, a garantia da nossa segurança e o reconhecimento de nossa existência. Múltiplas, diversas, diferentes e unidas.

Nenhuma transição é suave.

Mas sigamos firmes de que o esforço valerá a pena.

Dica extra: “EUA: a luta pela liberdade”, série documental da Netflix sobre a luta por direitos iguais a partir da história da 14ª Emenda à Constituição norte-americana. Os episódios exploram raça, racismo, gênero, imigração, direitos reprodutivos e escancaram o eterno esforço da classe dominante (branca, masculina, heterossexual e cisgênero) em sufocar a existência de qualquer um que desestabilize o status quo.

Leia também: O futuro é feminino também no mercado de trabalho?

Gabriela Brito é analista de comunicação no Conversa Estratégias de Comunicação Integrada